この記事は、[相続とは?~人生と想いをつなぐ“引き継ぎ”のカタチ~]の続きです。

「相続」を受ける立場になったとき、多くの方は、”何をしたら良いか分からない”のではないでしょうか。

急に相続が発生した場合、相続人は様々な手続きを期限内に行う必要があります。特に2024年4月から相続登記が義務化されるなど、法改正により注意すべき点も増えています。今回は、相続人の目線で整理した重要な対応事項をご説明します。

相続手続きの全体像は?

状況に応じて多岐にわたる手続きがあります。

重要度が高い手続きと期日

| 期限 | 手続きの内容 |

|---|---|

| 7日以内 | 死亡届の提出 |

| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 |

| 4ヶ月以内 | 被相続人の準確定申告 |

| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |

| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |

| 3年以内 | 相続登記(2024年4月1日以降義務化) |

相続発生後すぐにやるべきことは?

遺言書の有無の確認

- 公正証書遺言の有無は公証役場で確認

- 自宅や貸金庫を探す

- 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要

その他にも、エンディングノート等の故人が残した記録が参考になります。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集するなどして、相続関係説明図を作成し、相続人を把握・確定しましょう。

相続財産の調査

プラスの財産とマイナスの財産を漏れなく調査することが重要です。

以下、代表的な調査方法の概要をご紹介します。

①生命保険契約の照会方法

生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用して、故人が契約していた生命保険の有無を調査できます。

⇒手続き方法:一般社団法人生命保険協会から申し込み

②借入金の確認 – 3つの信用情報機関への照会

被相続人の借金の有無を調査するため、以下の3機関すべてに情報開示請求を行うことを推奨します。手数料が必要です。

また、照会には1-2週間程度かかるため早めの手続きが必要です。

⇒手続き方法:以下の機関へ申し込み

- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

対象:銀行系ローン、住宅ローンなど

- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

対象:クレジットカードでのリボ払い、消費者ローンなど

- 株式会社日本信用情報機構(JICC)

対象:消費者金融、クレジット会社など

参考:全国銀行個人信用情報センター | 全銀協の活動を知りたい方 | 一般社団法人 全国銀行協会、指定信用情報機関のCIC、日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

③不動産など固定資産の調査

- 名寄帳の取得

名寄帳とは、被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できる重要な書類です。

⇒手続き方法:不動産所在地の市区町村役場にて取得可能です。

- 固定資産評価証明書の取得

相続税申告や相続登記には、名寄帳ではなく”固定資産評価証明書”が必要です。

名寄帳は財産調査用、評価証明書は手続き用と考えてください。

⇒手続き方法:各市区町村で取得が必要

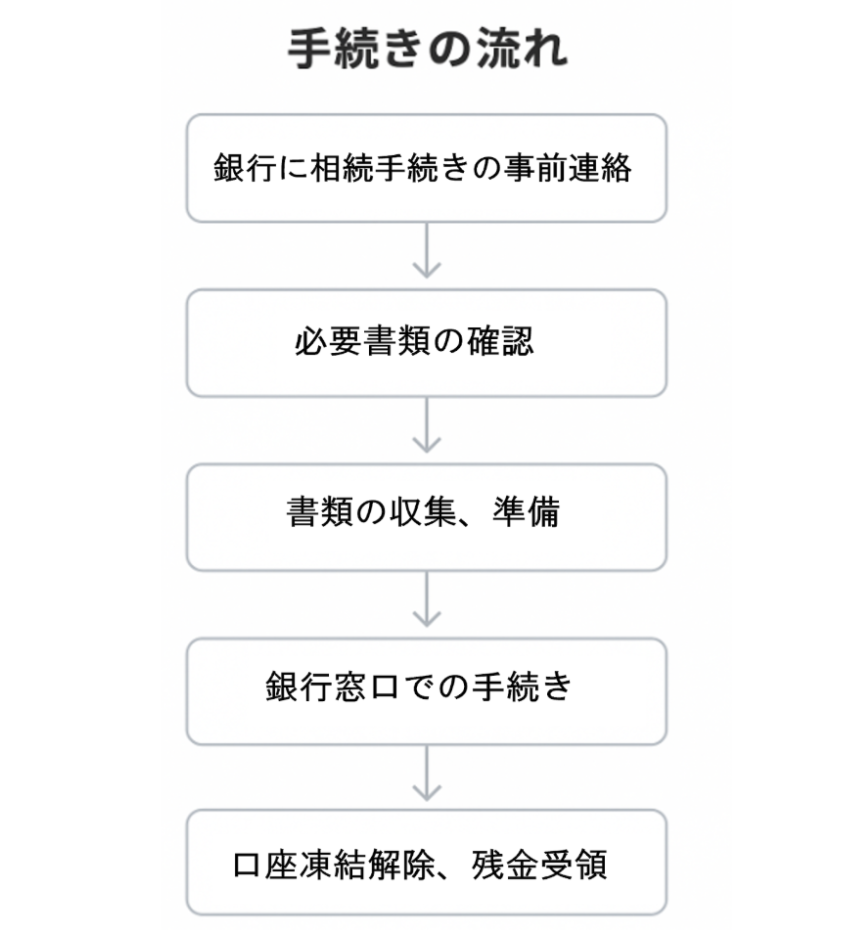

④銀行口座凍結の解除方法

被相続人(相続する側)の死亡を銀行が把握すると、口座が凍結されます。

そのため解除の手続きが必要となります。

※銀行により必要書類が異なるため、事前に各銀行へご確認ください。

不動産を相続したら?

2024年4月から相続登記が義務化されました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に法務局にて登記申請が必要です。正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料対象となるため注意してくださいね。

忘れずに手続きをおこないましょう。

参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)東京法務局

相続放棄の判断期限とは

相続開始を知った日から3か月以内に、放棄する旨を家庭裁判所へ申し出ましょう。

期限内に財産調査が完了しない場合は、期限延長の申し立ても可能です。

参考:相続の放棄の申述 | 裁判所

専門家に相談すること

<相続に関わる専門家(例)>

- 司法書士

- 税理士

- 弁護士

- 行政書士

- 不動産鑑定士

- 相続診断士 etc…

「相続での親族間の争い」「相続財産が複雑」「どんなことをしたらよいか」など、各専門家へ相談することもできます。

「不安」を「安心」に変える

ここまでの情報は相続を受ける側の基礎的な知識でしたが、いかがでしたでしょうか。

私たちライフプランコンシェルジュでは、社員全員が相続と周辺知識に関して学び、お客様ごとの多様なケースに対応しています。

まず、私たちはお客様の現在の状況、財産の内容、ご家族の想いなどを丁寧にヒアリングし、現状を整理することから始めます。その上で、法的な側面だけでなく、お客様の未来を見据えた最適なアドバイスをさせていただきます。

また、「もし、こうなったらどうなるの?」という将来考えられるケースを具体的な事例を交えてお伝えし、お客様の漠然とした不安を一つひとつ解消し、安心へと変えてゆくお手伝いをいたします。

今すでに不安を感じているのであれば、事前に専門家の話を聞いてみるのも安心に繋がる一手になるでしょう。

心穏やかな相続になることを願っています。